ChatGPTを使っているけど「本当にマーケティングに役立つの?」と感じていませんか?

僕自身の体験と実例をもとに、考え方が根本から変わった瞬間をお伝えします。目次を見て必要なところから読んでみてください。

ChatGPT活用が見せた“マーケティングの可能性”を開く第一瞬間

「ChatGPTって、所詮はAIのオモチャでしょ?」

そう思っていた僕が、ある日を境に180度考えを変えました。

マーケティングに20年以上関わってきた人間として、この変化は衝撃でした。

この記事では、ChatGPTを「ただの便利ツール」から「マーケの概念を変える存在」として認識した瞬間について、リアルな体験を交えてお話しします。

軽い興味から、本気の仕事ツールへと変わったタイミング

最初は僕も、ChatGPTを「暇つぶし用のAI」くらいにしか見ていませんでした。

プロンプトを投げれば、それっぽい文章が返ってくる。でも、なんだか浅い。

「結局、人間が直さなきゃいけないよね」って。

でもある日、「マーケティング戦略の叩き台を作らせてみたら?」と思いついて、

自分の中にある顧客理解や商品設計の流れを、ChatGPTにぶつけてみたんです。

結果は衝撃的でした。

✅ 自分が数時間かけて作っていた“企画の骨組み”が、数分で出来上がった

✅ しかも、そこそこ“使える”クオリティ

✅ 修正前提で投げるなら、もう初期設計はAIに任せていいんじゃない?と思えるレベル

このとき初めて、「これはツールじゃなくて、一緒に仕事する仲間だ」と思ったんです。

「右腕ではなく“新人インターン”」と感じた瞬間(思考転換の始まり)

とはいえ、最初から完璧に使えるわけではありません。

例えるなら、“超優秀なインターン生”のような存在。

✅ 指示が曖昧だと、曖昧なアウトプットしか返ってこない

✅ 「なんか違うんだよな…」というモヤモヤが最初はつきまとう

✅ でも、しっかりと意図を伝えれば、想像以上の成果を出してくる

このとき、僕の中で一つの発想の転換が起きました。

「ChatGPTに何を求めるか=自分が何を考えているか」

つまり、ChatGPTを使いこなすことが、自分の思考を明確にするトレーニングにもなると気づいたんです。

これはまさに、“使うほどに自分のマーケ思考が整理されていく”という新しい体験でした。

初期の単純作業が、思考の助走になる実感

もうひとつ、思いがけない発見がありました。

それは、ChatGPTに任せた“単純な下書き”が、自分の思考を加速させるトリガーになったことです。

たとえば…

✅ LP(ランディングページ)の構成案をChatGPTに作らせてみる

✅ セールスコピーのベースを自動生成してもらう

✅ 商品説明文の雛形を先に出してもらう

すると不思議なことに、「いや、それじゃ弱いな」とか「ここをもっと刺さる表現にしよう」と、

どんどん自分の中から改善案が出てくる。

つまり、最初のゼロイチのしんどさをChatGPTが引き受けてくれることで、

本来のマーケターとしての“磨く力”に集中できるようになったんです。

AIがただの道具ではない”と実感した瞬間【アイデアの質とスピードの衝撃】

「ChatGPTって、結局は“文章作成ツール”でしょ?」

僕も最初はそう思っていました。でも、ある瞬間から「これは、アイデアを生み出す相棒だ」と考えが一変したんです。

この章では、実際に僕が体験した“アイデアの質とスピード”の衝撃について、具体的な事例とともにお話しします。

A/Bテストのたたき台やブレスト相手としての有用性

昔は、LPやメルマガのタイトルひとつ考えるのに、何時間も悩んでました。

でもChatGPTを“壁打ち相手”にしたことで、最初の一歩が爆速に。

たとえば、こんな使い方をしています。

✅ ペルソナ情報を与えて「刺さるタイトルを10パターン出して」と指示

✅ 「感情訴求型」「数字入り」「質問形」など、切り口を変えた案を出してもらう

✅ 気に入らなければ「もう少しやわらかく」「もっと強い言葉で」と微調整

こうして、一人で悩まずにブレストできる環境が手に入る。

しかも、どんなに深夜でも、何回でも付き合ってくれる。

これはもう、社内に“無限アイデア部”ができたような感覚です。

GPT‑5/GPT‑4o登場、“一瞬で企画書”ができた体験

さらに衝撃だったのが、GPT-4oを使ったある日のこと。

「新サービスの企画書を、3案出して」と指示したら、

数十秒で構成案・キャッチコピー・ペルソナ・ターゲティング戦略まで出てきたんです。

正直、最初は笑いました。「おいおい、仕事なくなるやん」って。

でもよく読むと、自分の中にある“あいまいな構想”をちゃんと整理してくれていた。

✅ 自分の考えを言語化してもらう

✅ 抽象的なアイデアを、企画書の形に落とし込む

✅ “見える化”されたことで、さらに改善アイデアが湧いてくる

アイデアのスピードも、精度も、一気に跳ね上がった瞬間でした。

“逆算”してウケる動画構成をAIで作成した実践例(ヴァイラル設計の視点)

僕のクライアントで、動画発信に力を入れている方がいます。

彼と一緒に、ChatGPTで「ウケる構成」を逆算して考えてみたんです。

プロンプトはこんな感じ。

✅ ターゲットは30代前半の営業マン

✅ テーマは「即効で結果が出るプレゼンのコツ」

✅ 1分動画の構成で、最初の3秒で惹きつける導入を考えて

結果、「3秒で“失敗例”を見せて→15秒で共感→45秒で解決策を提示」というテンプレができた。

しかも、何本もパターンを出してくれるので、ヴァイラル要素を検証しながら動画を量産できる。

このとき、僕は本気で思いました。

「AIが思考パートナーになる時代、もう来てるわ」と。

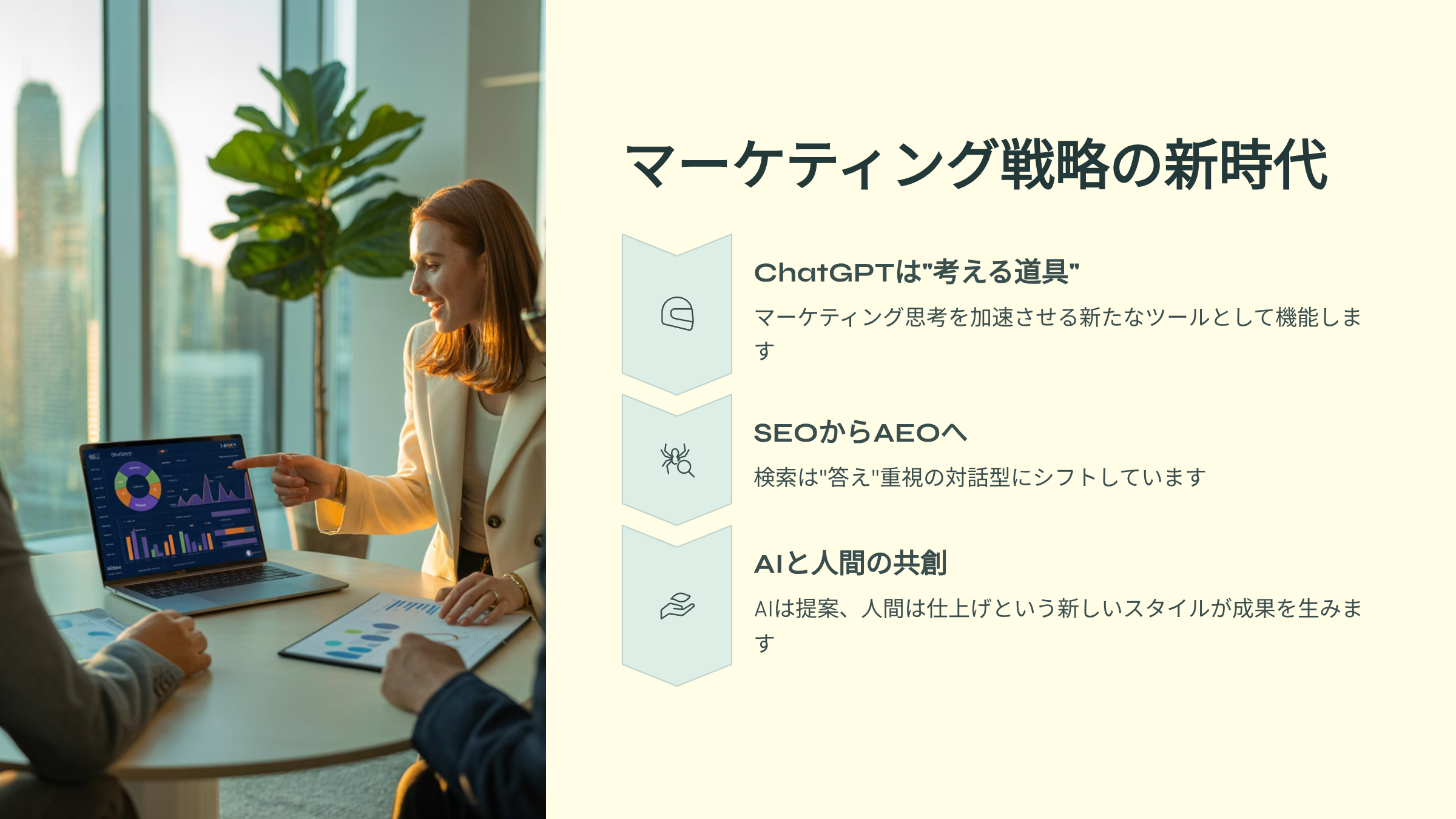

“AI時代の検索に合わせる”考え方への変化

これまでのSEOといえば、「キーワード」「被リンク」「記事のボリューム」でしたよね。

でも、ChatGPTの登場で、検索する人の“質問”に対して“即答”できるか?が本質に変わりつつあります。

この章では、従来のSEOからAEO(Answer Engine Optimization)へのパラダイムシフトについて、実体験を交えてお話しします。

AEO(Answer Engine Optimization)への転換点(SEOから答え重視の思考へ)

ChatGPTのような生成AIが普及して以降、「検索される記事」より「即答される回答」が求められるようになってきました。

つまり、検索ユーザーの意図は「ページを読むこと」ではなく、「自分の悩みを今すぐ解決すること」なんです。

これは、従来のSEOではカバーしきれない視点でした。

✅ キーワードに対する“答え”を、端的かつ論理的に返す

✅ 曖昧な問いにも「なるほど」と納得できる回答構成が必要

✅ 一文で要点を伝える“結論ファースト”が重視される

このような変化は、AEO(Answer Engine Optimization)という新しい概念として注目されています。

僕自身、記事を書くときに「これはAIに読み上げられたときにも意味が通じるか?」という視点を意識するようになりました。

もう、「文字数稼ぎ」や「回りくどい前置き」は通用しない時代です。

トラディショナルSEOにはないチャットベース回答最適化の重要性

AEOを意識したとき、重要になってくるのが「チャットベースの最適化」です。

ChatGPTのようなAIは、ページ単位ではなく“文脈”で情報を読み取り、要約して提示する特性があります。

だからこそ…

✅ 1つの段落に1つの論点を明確に書く

✅ 構造が整理された文章(見出し・箇条書き・結論→理由の順)を意識

✅ 「誰に向けて」「どんな課題を」「どう解決するか」が冒頭で伝わる

こうした工夫があるかどうかで、AIに拾われるか、スルーされるかが分かれます。

僕がコンサルしているあるクライアントは、ChatGPTに記事の内容を要約させたところ、

従来型の“起承転結スタイル”の記事は、要点がうまく拾われませんでした。

逆に、“答え→理由→具体例”の三段構成で書いた記事は、GPTが見事に内容を要約し、

「これ、AI検索時代の最適解じゃないか」と感じたんです。

“AIと共同編集する”という新しい仕事のスタイルへの覚醒

ChatGPTを使い始めたばかりの頃は、「AIが人間の仕事を奪うのでは?」という不安があったかもしれません。

でも、ある瞬間から僕は、「いや、むしろこれは“共創”の時代の入り口だ」と思うようになりました。

この章では、AIとの役割分担の見極め、人間にしかできない感情表現の重要性、そして共創パートナーとしての認識について、実践ベースでお話しします。

人間とAIの役割分担が明確になった瞬間

ChatGPTを仕事に取り入れていく中で、僕が最初に気づいたのは、

「AIには得意な領域と不得意な領域がある」という事実です。

✅ 得意:情報の整理、構成案の作成、過去事例の要約、初稿の生成

✅ 苦手:文脈に応じた感情表現、顧客特有の“空気感”を掴む、意図の“裏”を読む

つまり、情報ベースの処理はAIが得意。でも“ニュアンス”や“文脈の機微”は人間にしかできない。

このことに気づいた瞬間、

「じゃあ、最初のたたき台はAI。最後の仕上げは自分。」という新しい仕事の形が見えました。

まさにこれは、「作業」から「編集」へのシフトでした。

コピーの“温度感”の調整を心得た時点で、思考の深まりを感じた瞬間

僕がマーケティングの現場で感じるのは、言葉には“温度”があるということです。

たとえば、ChatGPTが出すコピーは、内容としては正しくても、

どこか“冷たい”とか、“薄い”と感じることがある。

このとき大事なのは、“手直しする”というより“温度を足す”という発想です。

✅ 「〜すべきです」→「〜してもいいんじゃないでしょうか?」

✅ 「メリットは3つあります」→「僕自身が助けられたポイントはこの3つです」

✅ 「誰でもできます」→「かつての僕のように、悩んでいた人でも変われました」

こうやって、言葉に“人間のぬくもり”を宿らせる。

それができたとき、「あ、これはAIにはできない仕事だ」と確信しました。

結果として、自分の中でマーケティングコピーに対する“温度調整力”が磨かれていったんです。

AIが提案し、人間が仕上げる“共創パートナー”としての認識

今では僕は、ChatGPTを完全に“編集前のパートナー”として見ています。

✅ アイデア出し

✅ 文章構成

✅ 初稿作成

ここまではAIに任せてOK。むしろその方が早くて、広がりも出る。

でも、そこから読み手の心を動かすかどうかは、書き手の魂にかかっている。

この分業体制が成立したとき、「ああ、これはAIと一緒に“創る時代”なんだ」と腑に落ちたんです。

人間とAI、どちらかが上とか下じゃなくて、

「役割が違うだけ。共創すれば、どちらも強くなれる」という認識が、

僕の中では今、完全に定着しています。

実例で見る“考え方が変わった”瞬間-具体事例集

どんなに理屈を語っても、「本当にそんなことあるの?」と思う人は少なくありません。

でも、ChatGPTを使って実際に「考え方が変わった」瞬間を体験した人たちがいるんです。

この章では、僕が関わった中で特に印象深かった3つのケースをご紹介します。

どれも「自分の仕事の見方が変わった」「マーケの概念が書き換わった」と話してくれたリアルな事例です。

若手起業家による“ヴァイラル逆算プロセス”でのChatGPT活用

最初の事例は、30代前半の若手起業家。SNS発信で集客をしていたものの、

「バズらない」「見てもらえない」という悩みを抱えていました。

彼が変わったのは、“逆算”という視点をChatGPTと一緒に取り入れた瞬間でした。

✅ まずは「どんな反応が欲しいか?」を定義

✅ そこから「最初の3秒で何を伝えるべきか?」をChatGPTに相談

✅ 見出し・展開・落としどころまで、ChatGPTと一緒に構成を作る

結果、1万再生を超える動画が安定して出せるようになり、

彼は言いました。

「感覚じゃなくて、構造で考えるようになった」と。

これが、マーケティングの思考を根本から変える起点になったそうです。

マーケ担当22ヶ月の“壁打ち相手”としてのChatGPTの信頼性変化

次は、ある中小企業でマーケティングを担当していた女性(20代後半)。

部署に1人きりで、相談相手もいない。「これで合ってるのかな…」といつも不安だったそうです。

そんな彼女がChatGPTを「壁打ち相手」に使い始めてから、劇的に状況が変わりました。

✅ 商品の強みをどう言語化するかを一緒に考えてもらう

✅ メールマーケティングの文面を、何パターンか提案してもらう

✅ 上司への提案資料を、ChatGPTと一緒に精査する

すると、彼女の中で「私一人じゃない」という安心感が芽生えたんです。

「AIに見せても恥ずかしくない文章を考えよう」という意識も芽生えて、思考の質が上がった」と話してくれました。

今では月商ベースで2.5倍にまで成果を伸ばし、チームも増員されています。

企業が“AIで創造性と効率を両立させる”方針を取った“転換点”事例

最後は、ある中堅企業の経営者。

「うちには、もう目立つ差別化ポイントがない」と嘆いていたところから、

ChatGPTを使って“差別化ポイント”そのものを再定義するプロジェクトに取り組みました。

✅ 業界の競合をChatGPTにリストアップさせ、差別化分析

✅ 自社の強みを掘り起こし、顧客に響くメッセージに変換

✅ 各部署と連携し、企画書から広告コピーまでAIで効率化

この過程で、経営陣の中に「AI=単なる効率化ではない」「発想の源泉になる」という認識が生まれ、

社内のガイドラインにも「AIと共創する」という方針が盛り込まれました。

この企業の変化は、「AI時代の働き方」そのものの転換点として非常に象徴的でした。

ChatGPT活用による考え方の転換を加速させるポイントとは?

ChatGPTを「ただの便利ツール」から「仕事の思考パートナー」として使いこなすには、ちょっとしたコツがあります。

それは決して難しいことではありません。むしろ、自分の思考を深く整理することこそが、最大の活用法だと気づいたんです。

この章では、ChatGPTとの向き合い方を変えるための“加速ポイント”を3つに絞って紹介します。

プロンプト設計力=思考設計力への言い換え

ChatGPTを使っていて、最も強く感じたのはこれ。

「質問があいまいなら、答えもあいまいになる。」

これはまさに、“プロンプト設計力=思考設計力”ということです。

✅ 誰に向けたアイデアか?

✅ どんな目的で使うか?

✅ ゴールの定義は何か?

これらが明確になっていれば、ChatGPTの返答はグッと精度が上がります。

逆に、「なんとなく聞いてみた」だけでは、当然「なんとなく返ってくる」だけ。

僕自身、プロンプトを整える過程で「自分は本当に何を求めているのか?」と深掘りするようになり、

その結果、マーケティング施策そのものの精度も上がっていきました。

“検索のあり方・顧客接点の在り方”そのものが変わるリアリティ

検索エンジンに「キーワードを入れる」時代から、

生成AIに「質問を投げる」時代へ。

この変化は、僕らの情報設計にも大きなインパクトを与えています。

✅ 読者は「記事を読む」より「答えを求めている」

✅ 情報は“一覧性”よりも“納得感”が重視される

✅ 顧客との接点は「情報提供」から「対話」へとシフトする

この現実に気づいたとき、僕ははっきり思いました。

「もはやSEOではなく、AEOの時代だ」と。

顧客との接点設計も、LPやブログだけじゃない。

ChatGPTの中で答えられるかどうか?が、新しい“マーケティング設計”の前提になるんです。

AIに任せる“壁打ち”と、人間が果たす“仕上げ思考”の共生スタイル

最初から完璧な答えを求めると、AIに失望することがあります。

でも、「壁打ち相手」として使えば、ChatGPTは圧倒的に頼れる存在になります。

✅ アイデアの初期段階はAIに任せる

✅ 違和感を感じたら、それを手がかりに自分の視点を強化する

✅ 最終的な仕上げは“読み手に届くかどうか”を人間が判断する

このスタイルに慣れると、「考える=孤独な作業」ではなくなります。

むしろ、「一緒に考えてくれる存在がいる」という安心感が、思考の加速と深まりを両立させてくれる。

僕は今、AIを“外注先”ではなく、“共に育つチームメンバー”として見ています。

この視点があるだけで、ChatGPTの使い方も、日々の仕事の質も、ガラッと変わります。

ChatGPTとともにマーケティング思考が進化したあなたへ──次に起こる、考え方の変化とは?

ここまで読み進めたあなたなら、きっとこう感じているはずです。

「ChatGPTの使い方を覚えただけで、思考の深さや働き方が変わってきた」と。

でも、それはまだ入り口です。これから本格的に起こるのは、“マーケティングそのものの再定義”です。

この章では、その未来の変化を先取りしてお話しします。

AEOを起点にした“会話型マーケティング設計”へシフト

今、静かに起こっている変化が「検索→対話」へのシフトです。

つまり、“調べる”から“聞く”、そして“話す”へ。

これにより、従来のLPやブログといった“静的コンテンツ”だけでは、反応が取りにくくなってきます。

✅ ChatGPTやGeminiなど、AIが“会話型の窓口”になる

✅ そこに出てくる情報が“ブランドの印象”を左右する

✅ 質問→提案→行動促進の流れまで、対話ベースで設計される

これって、マーケターがやってきた“カスタマージャーニー設計”と極めて近いですよね。

ただ違うのは、それを「記事」や「広告」じゃなく、“対話”でやるということ。

この未来を見据えると、AEOの発想はもはや「SEO対策の一部」ではなく、「マーケ設計の中心軸」になっていくと思っています。

AIと融合した業務配分が“マーケティングプロセス”全体を再定義する未来像

そしてもう一つ、大きな変化が起こるのが「業務の在り方」です。

✅ 企画立案はAIと共同で

✅ データ分析はAIに任せ

✅ 意思決定は人間が行い

✅ コンテンツ制作はAIと人間の共創で進める

このように、“マーケティング業務の分解と再編成”が進むことで、

これまで「一人で全部抱えがちだったマーケ担当者」の役割が大きく変わっていきます。

つまり、「全部やる人」から「つなぐ人」「編集する人」「設計する人」へ。

僕はこれを、“マーケターのプロデューサー化”と呼んでいます。

AIが使える時代に、求められるのは「正確さ」ではなく「意味をつなぐ力」なんです。

ChatGPTを通じて思考が進化したあなたは、すでに“未来型マーケター”の入り口に立っています。

次は、“情報をどう届けるか”ではなく、“対話をどう設計するか”の時代。

あなたのマーケティングは、ここからもっと自由に、もっと深く進化していきます。

考え方を変えた今こそ、動き出すタイミングです。

コメント